Nuestra alfabestización[1]

Entre lengua y lalengua

Marcus André Vieira[2]

I

En el Atolondradicho, Lacan retoma y parodia el título de su texto inaugural. En lugar de Función y Campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, Ficción y Canto. Retoma el predominio del habla en nuestra práctica, pero con esta parodia opone el modo de presencia y acto propiamente analítico del habla (del discurso o incluso de la palabra, posibles traducciones del francés parole) a estos otros dos modos.

Menciona incluso una escena que dramatiza los lugares y funciones de la ficción y del canto, la sala de guardia de Saint Anne, el hospital en el que fue residente y psiquiatra, donde su seminario comenzó y se dictó en su primera década. Lacan afirma, entonces, que ellos habrían hecho mejor en cruzar el hospital para ir a asistir a su seminario en lugar de estar perdidos en aquel lugar que era un burdel [foutoir] debido a las canciones.[3]

Como todo es muy preciso con Lacan, vale la pena tomar en serio su provocación, no en el sentido de seriedad, sino en el de dar consecuencias al juego. Digo, entonces, donde quiero llegar: a partir de la última enseñanza de Lacan, más específicamente del modo de tomar la lengua encarnada en el neologismo lalengua, mucho de cómo tratamos con el vasto campo de la palabra[4] y del lenguaje en un análisis necesita ser revisado. Entiendo que el juego con la ficción y el canto sirve para eso.

Es como si todo lo que dijese más directamente respecto del sentido, a lo que hay de común en el lenguaje, encarnado aquí por la ficción y el canto, se alejara de lo que ocurre en el análisis. Dije, sin embargo, revisar, no descartar. No quiero oponer el Lacan del sentido al del fuera del sentido. Lacan no deja de tratar con lo real de la singularidad al que se puede acceder y poner a trabajar en un análisis por la palabra y solo por ella. Esta es la orientación fundamental del acto analítico desde Función y Campo… y a mi entender continua siendo válida.

Hay, sin embargo, diferencia. ¿Cuál es entonces?

II

Es difícil hablar en lalengua y resistir la tentación de oponerla a la lengua como se costumbra oponer lo corporal a lo cerebral, lo oral a lo escrito o incluso lo materno a lo paterno, pero es más que necesario. Oponer una prehistoria lúdica a una pérdida inaugural, por ejemplo, tiende a arrojarnos en los brazos de un ideal de libertad que ajusta toda una normatividad en la clínica. Después de todo, ¿quién no diría que es mejor ser juguetón o creativo que desorientado con lo absurdo de la vida como todos nosotros? Para combatir este tipo de deriva Lacan destacó la creación ex nihilo, de la nada, como la forma más apropiada para el analista que trata con los espejismos de lo que habría sido. Es lo que resume la cita lacaniana: “No hay nada como la referencia a lo primitivo para primitivar el pensamiento”.[5]

Vean esta definición de Lacan:

La lengua, que escribo en una palabra. Lalengua, porque significa laleo, balbuceo, pues es un hecho que muy pronto el ser humano hace balbuceos, así, basta ver a un bebé, escucharlo, y poco a poco surge una persona, la madre – que es exactamente lo mismo que lalengua, solo que es alguien encarnado -, que le transmite lalengua… y me parece difícil no ver que la práctica analítica pasa por eso, pues todo lo que se pide a la persona que confía en nosotros no es nada más que hablar.[6]

Nada es simple con respecto a la lalengua. Según este pasaje, la madre transmite su lalengua al niño que, sin ella, solo balbucea, lalea. En este sentido, no solo no hay lengua primitiva como no hay un arrullar natural de la voz antes del lenguaje.

Creo que para avanzar con respecto a los cambios en relación al par sentido y fuera de sentido desde la aparición de lalengua en la enseñanza de Lacan, será necesario partir, entonces, de un cambio concomitante en su enseñanza con respecto a lo que entendemos por escritura. Es lo que nos impedirá arrullarnos con las canciones que nos llevan al sentimiento invencible de una comunión universal o de un tiempo originario en el que éramos felices como encarnó las personas de la sala de guardia, para Lacan.

III

Nos hemos ocupado de la escritura desde el principio. Dado que tomamos la palabra del analizante como texto es que podemos “escuchar” un acto fallido que, de hecho, leemos. Es lo que los correctores ortográficos de nuestros celulares no nos dejan olvidar, cuando cambian, por ejemplo, “Que dios te ilumine” por “Que dios te elimine”. Algunos fonemas lo cambian todo y abren la posibilidad de un goce hasta entonces insospechado.

El protagonismo de lalengua supone, sin embargo, un nuevo modo de concebir la escritura que está directamente relacionado con un desplazamiento en la función del Otro, entendido como la alteridad cultural en la que se sumergirá al parlêtre. Quiero encarnar a este Otro de lalengua en una escena de escritura.

Lacan opone la sala de guardia a la capilla donde tuvo lugar su seminario. Voy a sustituir ambas por otras dos. La primera será el jardín de infantes, concretamente en un momento de cuentacuentos y cirandas. Es el momento en que la ficción y el canto son herramientas para la experiencia del Otro del sentido y de lo universal de la comunión.

A esto opongo otra escena de aula, la de la alfabetización. Aquí vamos a encontrar otro Otro, mucho menos consistente de lo que se imagina. No será, sin embargo, la alfabetización con el método fónico, clásico, discurso del amo, sino en una perspectiva constructivista. Es otro modo de Hablar con el niño, procedente de Paulo Freire, plasmado en el fragmento siguiente[7]:

M. pregunta a L. si quiere escribir «mala»[8] y ella responde «no», pero luego dibuja la letra M y la letra A, que la madre lee «ma», que L. repite.

M: Ma! ¿que vas a escribir ahora?

L: Mala.

M: Entonces haces un ele y una a y queda mala.

L: (L. hace la letra L.)

Mal, escribiste «mal».

L: Quiero «mala»!

M: Entonces haz una a.

L: ¿Cómo ?

M: Oh, la del tejadillo, ¿no?

L: (L. dibuja la letra A)

M: Mala.

L: (L. dibuja la letra I)

M: «Malái».

M: ¿Qué es malái?

L: Aí, oh, mala aí! (con acento en aí, haciendo un gesto indicativo, tratando de mostrar/explicar el si; luego, L. dibuja la letra O)

M: Malaio. [Mala ahí, oh]

C: [Si haces una be queda balaio[9]] (los [ ] indican los dichos de C., otro niño de diez años que estaba en la cocina en ese momento, mientras M y L estaban en la despensa, fue simultáneo a los dichos de M.)

L: (L. dibuja la letra a)

M:Malaióai.

L: (L. dibuja la letra P)

M: Malaióaip.

L:Oh! Escribi tia Pi! (mostrando la letra P que acaba de dibujar)

M: No. Escribiste la pe que es la letra de la tia Pi, pero tenes que hacer la i para que diga pi.

L: ¿Cual es la i?

M: la del palito con el puntito.

L: (L. dibuja la letra I)

M: Mallaioaipi. Oh! Escribiste “mala ahí, oh, ahí, Pi!”

L: Repite entusiasmada Oh! Escribí “Mala ahí, oh, ahí Pi”

IV

¿Qué les parece el estatuto del Otro en estos intercambios entre Malu y Lulu? ¿Se percibe cómo el Otro de la Alfabestización, encarnado aquí por Malu y el hermano “C”, ¿no parece ser, exactamente, la del discurso del amo?[10] Efectivamente será necesario alfabetizar, será necesario jugar el juego del amo, del lenguaje ordenado, del discurso, pero es difícil ver, desde la perspectiva de este fragmento que lo que está en juego es necesariamente una ortopedia al modo del trauma.

Pensamos normalmente la escritura como resultado de una experiencia en la que un Otro imprime, marca su deseo en alguna superficie, el cuerpo del niño, por ejemplo. Esta concepción de la escritura no nos ayudará a lidiar con el cambio encarnado por lalengua, por eso el ejemplo del constructivismo tiene valor.[11]

Sigo aquí a J.-A. Miller en su curso Piezas Sueltas, cuando habla de “dos cuerpos de la escritura”[12]. Hay otro modo de escribir en un análisis que el de la escritura como impresión. ¿No es lo que deja claro el final del análisis? Dejamos atrás al Otro de la transferencia, el Otro que habría sido el agente del trauma, aquel que el analista hasta entonces había encarnado. Esto solo es posible porque implica apropiarse de un acontecimiento que marcó el cuerpo “antes” de ese Otro.[13]

El Otro del ejemplo puede ser visto como agente de la pedagogía alfabetizadora, pero es posible también pensarlo de otra manera. Digamos, para usar la célebre metáfora de Lacan en Lituratierra, se trata de un Otro como nube, lugar de una precipitación, una lluvia que dejará barrancos y no impresiones, marcas en el cuerpo.

El “choque”, la “percusión” del significante sobre el cuerpo ¿no son exactamente términos elegidos por Miller para dar lugar a este acontecimiento “sin agente”? En este sentido, el acontecimiento de cuerpo, por más que Lacan lo llame troumatisme, no es un trauma en un sentido concreto. Hay trazo, trou, hueco, pero no hay agente encarnado. Por eso, Miller habla de “escritura salvaje”. No es exactamente un acontecimiento sin Otro, pero ciertamente la alteridad en cuestión no es la del fantasma.[14]

V

Hay que partir entonces de lalengua como este Otro-nube, Otro inconsistente. Inconsistente pero no primitivo, idílico. Será preciso cuidado para no tomar su inconsistencia como puerilidad primitiva, de una infancia mítica idealizada.

No se trata de soñar con una época primitiva en la que aún no estábamos sujetos a la lengua, sino de tomarse lalengua en serio. Lulu puede traducirse en la lengua, pero siempre desde lalengua. Es la lengua que no existe, sólo es una elucubración, lo que existen son los barrancos, las modulaciones sonoras, el cristal de la lengua de las generaciones que nos precedieron y nos constituyen.

La pregunta crucial entonces es: ¿cuál sería la Función y el Campo de lalengua en la experiencia psicoanalítica de nuestra clínica hoy? Este concepto-herramienta ha sido utilizado sobre todo para expresar los límites de la clínica- del final del análisis, de la psicosis o de los síntomas contemporáneos. ¿Como pensarlo en un horizonte mas abrangente, que inclua, por ejemplo, el inicio del análisis?

Entiendo que cuando se trata del Otro de la estructura, del fantasma, consistente, el paradigma es atravesar, vaciar la lengua del fantasma de su real. Cuando se trata de lalengua como cuando nos encaminamos por la última clínica de Lacan, ¿cuál sería la dirección? ¿Cómo vaciar al Otro, volverlo inconsistente cuando esto ya es así?

Al fin y al cabo, la lalengua no es más que una multiplicidad inconsistente de huellas y experiencias sonoro-corporales.[15] ¿No podemos apostar en lo posible, en términos de montaje, bricolage, y producción en lugar de descompletar, desconsistir o agujerear? Se trata más bien de buscar los lazos que sostienen y estabilizan alguna conexión como real.

Último ejemplo[16]:

Había una ves un nino que solo savía desir palabrotas tipo caca tonta eztupida boba idiota y todos los niños se quedaban asustados con todo eso y el se quedó sin amigos y un día se miró en el espejo y dijo porque yo solo digo palabrotas y le dijo a la mami mami yo solo digo palabrotas la mami dijo que tal si vamos al dentista y el nino dijo a la mami mami yo aceto la mami dijo que bueno que aceptaste ella agaró el carro y los dos se fueron y allá en el dentista dijo voy a tener que sacar el diente malo el lo sacó y después el fue a la escuela y solo decía cosas más o menos.

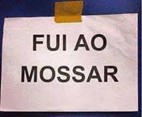

Aquí, aparentemente, estamos ante un proceso de pérdida de lalengua en detrimento de la lengua. Pero, lo real como pérdida, falta, puede eventualemnte perder su lugar y presentarse sin pérdida o falta, neológicamente, por ejemplo, como aquello que el espejismo de la alfabestización no puede ocultar. Miren este ultimísimo ejemplo:

“Ir al Mossar” (“ir a al Morzar”, en español) puede ser tomado como chiste, dependiendo de la parroquia en la que se presenta. No interesa tanto que un dicho interdicto consiga decirse, sino lo que es, allí, producción de realidad, aunque medio absurdo. ¿Qué es el Mossar? Tal vez sea un (no) lugar, o un (no)ser, pero ciertamente tiene existencia y eventualmente puede hacer lazo. ¿No fue así como surgieron, por ejemplo, “nonada”[17], o “deu um ginge”?[18]

De la red de significantes, universal, a una elucubración de saber local a partir de lalengua; del goce del Uno al haiuno, uno del goce, multiplicidad de posibilidades en la contingencia de los encuentros ¿podría ser la planicie siberiana el suelo de la clínica?

Gracias.

Traducción: Josefina Elías

Revisión: Silvina Molina.

[1] Texto redactado para “Ficción y Canto de la Palabra y el Lenguaje”, preparatoria del XII ENAPOL- Hablar con el niño – y que debe mucho de lo que avanza a las discusiones en la comisión organizadora de las Conversaciones Federativas del evento, a quien agradezco (Andrea Zelaya, Flavia Cera, Gladys Martínez, Marina Recalde, Mirmila Musse y Raquel Cors).

[2] AME-EBP/AMP.

[3] “Digo esto por los buenos viejos tiempos de una sala de guardia que dentro de todo esto se deja despistar, lo que delata que su reputación de burdel [foutoir] solo proviene de las canciones que en ella se chillan. Ficción y canto de la palabra y del lenguaje, sin embargo, ¿no hubiesen podido esos muchachos y muchachas, permitirse (…) los doscientos pasos que había que hacer para ir a donde yo hablé durante diez años? Pero de aquellos para quienes yo estaba interdicto, ni uno solo lo hizo. (Lacan, J., “El Atolondradicho”, Otros Escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 485).

[4] N. T.: Aunque el autor utilice “fala” en portugués, optamos por mantener ‘palabra’, como se encuentra traducido en ‘Función y campo de la palabra y del lenguaje’. En francés, parole tiene los dos sentidos.

[5] Lacan, J., El Seminario libro 18, Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 56.

[6] Lacan, J. «Conferencia en el Centro Cultural Francés el 30 de marzo de 1974», publicada en Lacan en Italia 1953-1978., Milán, La Salamandra, 1978, pp. 104-147. La Traducción es nuestra.

[7] Abaurre, M. B. et ali, Escenas de adquisición de la escritura, Campinas, Mercado das Letras, 1997. La Traduccion es nuestra.

[8] Maleta

[9] Cesto.

[10] “Yo, sin embargo, en vista de a quienes hablo, tengo que sacarles de la cabeza lo que creen deber a las horas de escuela, probablemente llamada materna, porque se procede allí a la desmaternización, o sea, que se aprende a leer, alfaembruteciéndose [s´alphabetissant]. Como si el niño por saber leer en un dibujo qué es la jirafa [girafe], y en otro que lo que tiene que decir es gorila [guenon], aprendiese otra cosa que el que la G con que se escriben ambos, pues, no tiene nada que ver con que se la lea, puesto que no se corresponde con su lectura. (Lacan, J., Posfacio al Seminario 11 en Otros Escritos, p. 530)

[11] Si alguien sabía del lenguaje que desciende como una nube, como la lluvia de la planicie siberiana de Lacan y no como trazo, impresión, marca, por un agente del trauma, ese alguien fue Paulo Freire.

[12] Cf. Miller, J.- A. Piezas sueltas, clase VI, Buenos Aires, Paidós, 2013, pp. 80 y siguientes.

[13] Es realmente necesaria una nueva concepción de la escritura diferente de la estructural, ligada a la idea de impresión. No basta con buscar el fuera de sentido de la escritura. Vean, por ejemplo: Brillaba, brumeando negro, el sol; agiliscosos giroscaban los limazones banerrando por las váparas lejanas;

mimosos se fruncían los borogobios mientras el momio rantas murgiflaba. [N.de T. De A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, Alianza Editorial, Madrid, 1973. Traducción: Jaime de Ojeda]. En estas frases podemos suponer intenciones, agentes de la acción. Es el caso del momio rantas murgiflaba y, en el sentido más general del poema de Lewis Carroll, de su protagonista el Galimatazo, el Otro feroz del poema incluso sin entender nada de lo que se dice. Se puede decir que incluso fuera del sentido, todavía estamos con el Otro de la ficción. Es porque seguimos con la escritura como traducción de una acción.

[14] Por eso, hablamos en apertura a la contingencia al final da análisis. Decir, sin embargo, apenas que la marca que nos define es aleatoria, a pesar de vaciar en parte al Otro, solo lo deja “en el anonimato”, mantiene su dimensión en el aire. El Otro de lalengua es participante, pero no como agente (del trauma, por ejemplo).

[15] Vean lo que afirma Lacan en este sentido: (…) “Si he dicho que no hay metalenguaje, es para decir que el lenguaje, eso no existe: no hay más que soportes múltiples del lenguaje que se llaman “La lengua” y lo que sería necesario seguramente, es que el análisis llegue por una suposición, llegue a deshacer por la palabra [parole] lo que es hecho por la palabra.” (Lacan, J., El Seminario, libro 25 (El momento de concluir), 1977-78, clase de 15/11/77 (inédito). La Traducción es nuestra.

[16] N.T.: En el original se trata de la escritura de un niño con hartos equívocos. La traducción intentó reproducir los equívocos, como una versión de los que están en el portugués.

[17] N.T.: La palabra “nonada”, que aparece justo en la primera frase de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, es una creación (o recreación) lingüística que condensa múltiples sentidos. Es un neologismo forjado a partir de “não” + “nada”, que sugiere algo como “nada de verdad”, “ninguna cosa”, “tontería”, o incluso, como señalan algunos intérpretes, una forma de relativizar o desvalorizar aquello que se va a decir — como un indicio de que todo puede ser o no ser, puede importar o no. La famosa frase inicial es: “Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja., en español: “No fue nada. Los tiros que usted oyó no fueron por pelea de hombres, Dios quiera.”

[18] N. T.: En general, la expresión “dar un ginge” suele significar actuar con astucia, esquivarse, salir de una situación con habilidad. Es un neologismo que se origina del verbo “gingar”, que proviene del movimiento rítmico del cuerpo, la “ginga”. En algunos contextos populares del nordeste de Brasil, especialmente en el habla más coloquial o afectiva, “ginge” también puede usarse en un sentido corporal o emocional, relacionado con un movimiento interno, una excitación o el impacto que algo provoca, pudiendo remitir a algo como “dio un frisson” o “me puso nervioso”.