Nossa alfabestização[1]

Entre língua e lalíngua

Marcus André Vieira[2]

I

Em o Aturdito, Lacan retoma e parodia o título de seu texto inaugural. Em vez de Função e Campo da fala e da linguagem na psicanálise, Ficção e Canto. Ele retoma a prevalência da fala em nossa prática, mas, com esta paródia, opõe o modo de presença e o ato propriamente analítico da fala (do discurso ou mesmo da palavra, possíveis traduções do francês parole) a estes dois outros modos.

Ele traz, inclusive, uma cena que dramatiza os lugares e funções da ficção e do canto: a sala de plantão de Saint Anne, o hospital em que foi residente e psiquiatra, onde seu seminário começou e esteve localizado em sua primeira década. Lacan afirma, então, que eles teriam feito melhor ao cruzar o hospital para irem assistir seu seminário em vez de ficar perdidos naquele lugar que só era uma zona [foutoir] por conta da cantoria.[3]

Como tudo é muito preciso com Lacan, vale levar a sério sua provocação, não no sentido de seriedade, mas no de dar consequências à brincadeira. Digo, já, então, onde quero chegar: a partir do último ensino de Lacan, mais especificamente do modo de tomar a língua encarnado no neologismo lalíngua, muito do modo como lidamos com o vasto campo da fala e da linguagem em uma análise precisa ser ressituado. Entendo que a brincadeira com a ficção e o canto serve a isso.

É como se tudo o que dissesse mais diretamente respeito ao sentido, ao que há de comum na linguagem, encarnado aqui pela ficção e pelo canto, se afastasse do que ocorre na análise. Disse, porém, ressituar, não descartar. Não quero opor o Lacan do sentido ao do fora do sentido. Lacan não deixa de lidar com o real da singularidade que pode ser acessado e posto a trabalho em uma análise pela fala e apenas por ela. Esta é a orientação fundamental do ato analítico desde Função e Campo… e a meu ver segue valendo.

Há, porém, diferença. Qual então?

II

É difícil falar em lalíngua e resistir à tentação de opor a ela a língua como se gosta de opor o corporal ao cerebral, o oral ao escrito ou ainda o materno ao paterno, mas é mais que necessário. Opor uma pré-história lúdica a uma perda inaugural, por exemplo, tende a nos jogar nos braços de um ideal de liberdade que embute toda uma normatividade na clínica. Afinal, quem não diria que é melhor ser travesso ou criativo que desorientado com o absurdo da vida como todos nós? Para combater esse tipo de deriva, Lacan destacou a criação ex-nihilo, do nada, como a maneira mais apropriada para o analista que lida com as miragens do que teria sido. É o que resume a tirada lacaniana: “Não há nada como a referência ao primitivo para primitivizar o pensamento”.[4]

Vejam esta definição de Lacan:

A língua, que escrevo numa palavra. Lalíngua, porque significa lalala, lalação, pois é um fato que muito cedo o ser humano faz lalações, assim, basta ver um bebê, ouvi-lo, e que pouco a pouco surge uma pessoa, a mãe – que é exatamente a mesma coisa que lalíngua, só que é alguém encarnado -, que lhe transmite lalíngua… e me parece difícil não ver que a prática analítica passa por isso, pois tudo o que se pede à pessoa que vem se confiar a nós não é nada a não ser falar.[5]

Nada é simples com relação à lalíngua. Segundo essa passagem, a mãe transmite sua lalíngua à criança que, sem ela, apenas balbucia, lala. Neste sentido, não apenas não há língua primitiva como não há um embalar natural da voz antes da linguagem.

Creio que para avançar com relação às mudanças com relação ao par sentido e fora do sentido a partir do surgimento de lalíngua no ensino de Lacan, será preciso partir, então, de uma mudança concomitante em seu ensino com relação ao que entendemos por escrita. É o que nos impedirá de apenas nos embalarmos com as canções que nos levam ao sentimento invencível de uma comunhão universal ou de um tempo originário em que éramos felizes – como encarnado pelo pessoal da sala de plantão para Lacan.

III

Estamos às voltas com a escrita desde o início. Por tomarmos a fala analisante como texto é que podemos “ouvir” um ato falho que, de fato, lemos. É o que os corretores ortográficos de nossos celulares não nos deixam esquecer, quando trocam, por exemplo, “Que Deus te ilumine” por “Que Deus te elimine”. Alguns fonemas mudam tudo e abrem a possibilidade de um gozo até então insuspeitado.

O protagonismo de lalíngua, supõe, porém, um novo modo de conceber a escrita que está diretamente relacionado a um deslocamento na função do Outro, entendido como a alteridade cultural em que será mergulhado o falasser. Quero encarnar esse Outro de lalíngua em uma cena de escrita.

Lacan opõe à sala de plantão a capela onde ocorria seu seminário. Vou substituir ambas por outras duas. A primeira será o jardim de infância, especificamente em um momento de contação de história e de roda de ciranda. É o momento em que a ficção e o canto são ferramentas para a experiência do Outro do sentido e do universal da comunhão.

A eles, oponho outra cena de sala de aula: a da alfabetização. Aqui vamos encontrar outro Outro, bem menos consistente do que se imagina. Não será, porém, a alfabetização com o método fônico, clássico, discurso do mestre, mas em uma perspectiva construtivista. É outro modo de Falar com a criança, derivado de Paulo Freire, encarnado no fragmento abaixo:[6]

M. pergunta a L. se ela quer escrever “mala” e ela responde “não”, mas logo em seguida desenha a letra M e a letra A, que a mãe lê “ma”, que L. repete.

M: Ma! O que que você vai escrever agora? L: Mala.

M: Então faz um ele e um a e fica mala. L: (L. faz a letra L.)

M: Mal, Você escreveu “mal”.

L: Eu quero mala! M: Então faz um a. L: Como?

M: O a, do telhadinho, né? L: (L. desenha a letra A) M: Mala.

L: (L. desenha a letra I) M: Malái.

M: Que é malái?

L: Aí, oh, mala aí! (com ênfase noaí, fazendo gesto indicativo, tentando mostrar/explicar o si; em seguida, L. desenha a letra O).

M: Malaio. [Mala aí, ô]

C: [Se fizer um bê dá balaio] (os[ ]indicam que a fala de C.,uma outra criança de dez anos, que no momento se encontrava na cozinha sendo que M. e L. estavam na copa, foi simultânea à fala de M.)

L: (L. desenha a letra a) M: Malaióai.

L: (L. desenha a letra P) M: malaioáip.

L: Oh! Eu escrevi tia Pi! (mostrando a letra P que acabara de desenhar)

M: Não. Cê escreveu o pê, que é a letra da tia Pi, mas cê tem que fazer o i pra ficar pi.

L: Qual que é o i?

M: Aquela do pauzinho com o pinguinho. L: (L.desenha a letra I)

M: Mallaioaípi. Oh! Você escreveu “mala aí, oh, aí, Pi!” L: Repete entuxiasmada “Oh1 Eu escrevi “Mala aí, oh, aí Pi”.

IV

Como lhes parece o estatuto do Outro nessas trocas entre Malu e Lulu? Percebe- se como o Outro da Alfabestização, encarnado aqui por Malu e o irmão “C”, não parece ser exatamente aquele do discurso do mestre?[7] Certamente, será preciso se alfabetizar, será preciso jogar o jogo do mestre, da linguagem ordenada, do discurso, mas é difícil ver, sob a perspectiva desse fragmento, que o que está em jogo é necessariamente uma ortopedia ao modo do trauma.

Pensamos normalmente a escrita como resultado de uma experiência na qual um Outro imprime, marca seu desejo em alguma superfície, o corpo da criança, por exemplo. Essa concepção de escrita não nos ajudará a lidar com a mudança encarnada por lalíngua, por isso o exemplo do construtivismo tem valor.[8]

Sigo aqui J. A. Miller em seu curso Peças Soltas, quando fala em “dois corpos da escrita”.[9] Há outro modo de escrita em uma análise que o da escrita como impressão. Não é o que deixa claro o final da análise? Deixamos para trás o Outro da transferência, o Outro que teria sido o agente do trauma, aquele que o analista até então encarnara. Isso só é possível porque implica em apropriar-se de um acontecimento que marcou o corpo “antes” desse Outro.[10]

O Outro do exemplo pode ser visto como agente da pedagogia alfabética, mas pode, também, ser pensado de outro modo. Digamos, para usar a metáfora célebre de Lacan em Lituraterra, trata-se de um Outro como nuvem, lugar de uma precipitação, uma chuvarada que deixará ravinamentos e não impressões, marcas no corpo.

O “choque”, a “percussão” do significante sobre o corpo não são exatamente termos escolhidos por Miller para dar lugar a esse evento “sem agente”? Neste sentido, o acontecimento de corpo, por mais que Lacan o chame de troumatisme, não é um trauma em um sentido concreto. Há traço, trou, lacuna, mas não há agente encarnado. Por isso, Miller fala em “escrita selvagem”. Não é exatamente um acontecimento sem Outro, mas certamente a alteridade em questão não é a da fantasia.[11]

V

Vamos partir, então, de lalíngua como Outro-nuvem. Outro inconsistente. Inconsistente, mas não primitivo, idílico. Será preciso cuidado para não tomar sua inconsistência como puerilidade primitiva, de uma infância mítica idealizada.

Não se trata de sonhar com um momento primitivo em que não éramos ainda submetidos à língua, mas sim de levar a sério lalíngua. Lulu pode traduzir-se na língua, mas sempre a partir de lalíngua. É a língua que não existe, apenas como elucubração, o que existe são os ravinamentos, as modulações sonoras, o cristal da língua das gerações que nos precederam e nos constituem.

A pergunta crucial é, portanto: qual seriam Função e Campo de lalíngua na experiência psicanalítica de nossa clínica hoje? Este conceito-ferramenta tem sido utilizado por nós para exprimir os limites da clínica – os do final da análise, da psicose ou dos sintomas contemporâneos. Como situá-lo em um horizonte mais abrangente que inclua o início da análise, por exemplo, ou o campo da neurose?

Entendo que, quando estamos lidando com o Outro da estrutura, do fantasma, consistente, o paradigma é atravessar, esvaziar a língua da fantasia de seu real. Quando estamos lidando com lalíngua, como quando buscamos enveredar pela última clínica de Lacan, qual seria a direção? Como esvaziar o Outro, torná-lo inconsistente quando já é o caso? Afinal, lalíngua nada mais é que uma multiplicidade inconsistente de traços e experiências sonoro-corporais.[12] Não podemos apostar no que seja possível em termos de montagem, bricolagem e produção em vez de descompletar, desconsistir ou furar? Trata-se mais de buscar os enlaces que sustentam, estabilizam alguma conexão como real.

Último exemplo:

Era uma ves um meníno que so sabia falar palavrois tipo caga boba xata besta idiota e todos os meninos ficavoo asustados o com tudo aquilo e ele ficou sem amigos e um dia ele se viu no espelho porque eu so falo palavross e disse para a main main eu so falo palavroin a maim dise que tal irmos no dentista o menino disse para a main main eu aseito a main disse que bom que você aseitou ela pegou o carro e os dois forao e la no dentista dise vou ter que arrancar o dente escero ele tirou depois ele foi na íscola e so falava coisas mais ou menos

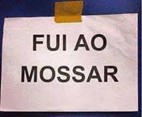

Aqui, aparentemente, estamos diante de um processo de perda de lalíngua em detrimento da língua. Mas, o real como perda, falta, pode eventualmente perder lugar e apresentar-se não mais sob a rubrica da perda e da falta, neologicamente por exemplo, como aquilo que a miragem da alfabestização não consegue ocultar. Vejam este ultimíssimo exemplo:

“Ir ao Mossar” pode ser tomado como chiste, dependendo da paróquia na qual se apresenta. Interessa não tanto que um dito interditado consiga se dizer, mas sim o que é, ali, produção de realidade, mesmo que meio aberrante. O que é o Mossar? Talvez seja um (não) lugar, ou um (não)ser, mas certamente tem existência e, eventualmente pode fazer laço. Não foi assim que surgiram, por exemplo, “nonada”, ou “deu um ginge?”.

Da rede de significantes, universal, a uma elucubração de saber local a partir de lalíngua; do gozo do Um ao haum, um do gozo, multiplicidade de possibilidades na contingência dos encontros; teria, a planície siberiana como ser, ela, o chão da clínica?

Obrigado

[1] Texto redigido para “Ficção e Canto da Fala e da Linguagem”, preparatória do XII ENAPOL – Falar com a criança – e que deve muito do que avança às discussões na comissão organizadora das Conversações Federativas do evento, a quem agradeço (Andrea Zelaya, Flavia Cêra, Gladys Martínez, Marina Recalde, Mirmila Musse e Raquel Cors).

[2] AME-EBP/AMP.

[3]“Digo isso em nome dos bons velhos tempos de uma sala de plantonistas que, perdida nisso tudo, admite que sua reputação de zona [foutoir] decorria apenas das canções ali esganiçadas. Ficção e canto da fala e da linguagem, se eles tivessem podido, rapazes e moças, permitir-se (…) dar os duzentos passos que levavam ao lugar onde falei durante dez anos. Mas nem um só os deu dentre aqueles a quem fui proibido.” (Lacan, J. O “Aturdito”, Outros Escritos, Rio de Janeiro, JZE, 2003, p. 461 [4c2].

[4] Lacan. J. O Seminário livro 18, Rio de Janeiro, JZE, 2009, p.56.

[5] Lacan, J. “Conferência no Centro Cultural Francês em 30 de março de 1974”, publicada em Lacan in Italia 1953-1978., Milão, La Salamandra, 1S78, pp. 104-147.

[6] Abaurre, M. B. et ali, Cenas de aquisição da escrita, Campinas, Mercado das Letras, 1997.

[7] “Eu, considerando-se com quem falo, tive que tirar dessas cabeças o que elas acreditam trazer do tempo da escola, sem dúvida dita maternal, pelo que ela tem de desmaternalização: ou seja, aprende-se a ler alfabestificando-se. Como se a criança, ao saber ler num desenho que se trata da girafa [girafe], e noutro, que é macaca [guenon] que ela deve dizer, não aprendesse apenas que o G com que as duas se escrevem não tem nada a ver com o ser lido, já que não corresponde a elas (Lacan, J., Outros Escritos, p. 504

[8] Se alguém sabia da linguagem que desce como uma nuvem, como a chuva da planície siberiana de Lacan e não como traço, impressão, marca, por um agente do trauma, esse alguém foi Paulo Freire.

[9] Cf. Miller, J. A. Piezas avulsas, lição VI, Buenos Aires, Paidós, 2013, pp.80 e seguintes.

[10] É realmente necessária uma nova concepção de escrita que não a estrutural, ligada à ideia de impressão. Não basta buscar o fora do sentido da escrita. Vejam, por exemplo: Era briluz. As lesmolisas touvas / Roldavam e relviam nos gramilvos… / E os momirratos davam grilvos. Nessas sentenças podemos supor intenções, agentes da ação. É o caso dos momirratos que davam grilvos e, no sentido mais geral do poema de Lewis Carrol, de seu protagonista o Jaguadarte, o Outro feroz do poema mesmo sem entender nada do que se diz. Pode-se dizer que mesmo fora do sentido, ainda estamos com o Outro da ficção. É porque seguimos com a escrita como tradução de uma ação.

[11] Por isso, falamos em abertura à contingência ao final da análise. Dizer, porém, apenas que a marca que nos define é aleatória, apesar de esvaziar em parte o Outro, só o deixa “no anonimato”, mantém sua dimensão no ar. O Outro de lalíngua é participante, mas não como agente (do trauma por exemplo).

[12] Vejam o que afirma Lacan neste sentido: (…) “Se eu disse que não há metalinguagem foi para dizer que a linguagem não existe. Só há múltiplos suportes da linguagem que se denominam lalíngua e o que seria necessário é que a análise consiga, por meio de uma suposição, desfazer pela fala [parole] o que foi feito pela fala” (Lacan, J., O Seminário, livro 25 (O momento de concluir), 1S77-78, lição de 15/11/77 (inédito).